Kaum eine Baumart polarisiert die forstliche Debatte in Deutschland so stark wie die Douglasie. Während sie von naturschutzromantischer Seite gern als Symbol einer entfremdeten Forstwirtschaft dargestellt wird, zeigt gerade die Eifel, dass diese Sichtweise zu kurz greift – ökologisch, klimatisch und historisch.

Die Eifel ist kein Urwald, sondern eine jahrhundertelang vom Menschen geprägte Kulturlandschaft. Große Teile der heutigen Wälder entstanden nach massiven Übernutzungen, Erzabbau und Kahlschlägen. Die Vorstellung, man könne oder müsse hier zu einem vermeintlich „ursprünglichen“ Zustand zurückkehren, verkennt diese Realität. Wälder der Eifel waren immer im Wandel – und genau darin liegt ihre Stärke.

In diesem Kontext ist die Douglasie kein Fremdkörper, sondern eine Antwort auf konkrete Probleme, mit denen die Region heute konfrontiert ist. Die letzten Dürrejahre haben gezeigt, wie verletzlich Fichte und selbst Buche auf den flachgründigen, oft vulkanisch geprägten Böden der Eifel sind. Absterbende Bestände, Borkenkäferkalamitäten und großflächige Kahlflächen sind keine theoretischen Risiken, sondern sichtbare Tatsachen. Die Douglasie hat sich hier vielerorts als außerordentlich stabil erwiesen: tiefwurzelnd, standfest, vergleichsweise trockenresistent und weniger anfällig für heimische Schadinsekten.

Der häufig vorgebrachte Vorwurf, die Douglasie schade der Biodiversität, hält einer differenzierten Betrachtung in der Eifel kaum stand. Zahlreiche Studien zeigen, dass artenreiche Bodenvegetation, Pilzgemeinschaften und Vogelarten sehr wohl Douglasienbestände nutzen – insbesondere dann, wenn sie in Mischwäldern wachsen. In der Eifel ist genau das vielerorts Praxis: Douglasie als Beimischung zu Buche, Eiche, Ahorn oder Weißtanne, nicht als Monokultur. Sie ersetzt dort keine naturnahen Wälder, sondern stabilisiert sie.

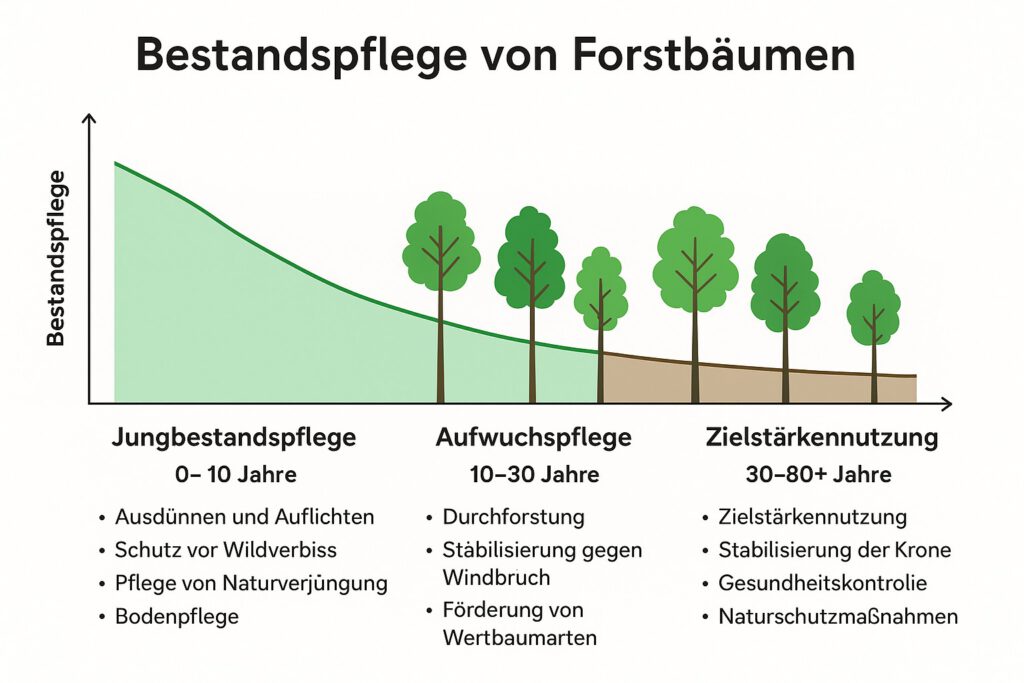

Auch das Argument der „Verdrängung heimischer Arten“ wirkt konstruiert, wenn man die Praxis betrachtet. In der Eifel verjüngt sich die Douglasie keineswegs flächendeckend invasiv. Sie ist auf Licht angewiesen und lässt sich waldbaulich sehr gut steuern. Die eigentliche Verdrängung heimischer Arten findet derzeit eher durch Klimastress, Wildverbiss und Bodenverarmung statt – Probleme, die durch pauschale Ablehnung leistungsfähiger Baumarten nicht gelöst werden.

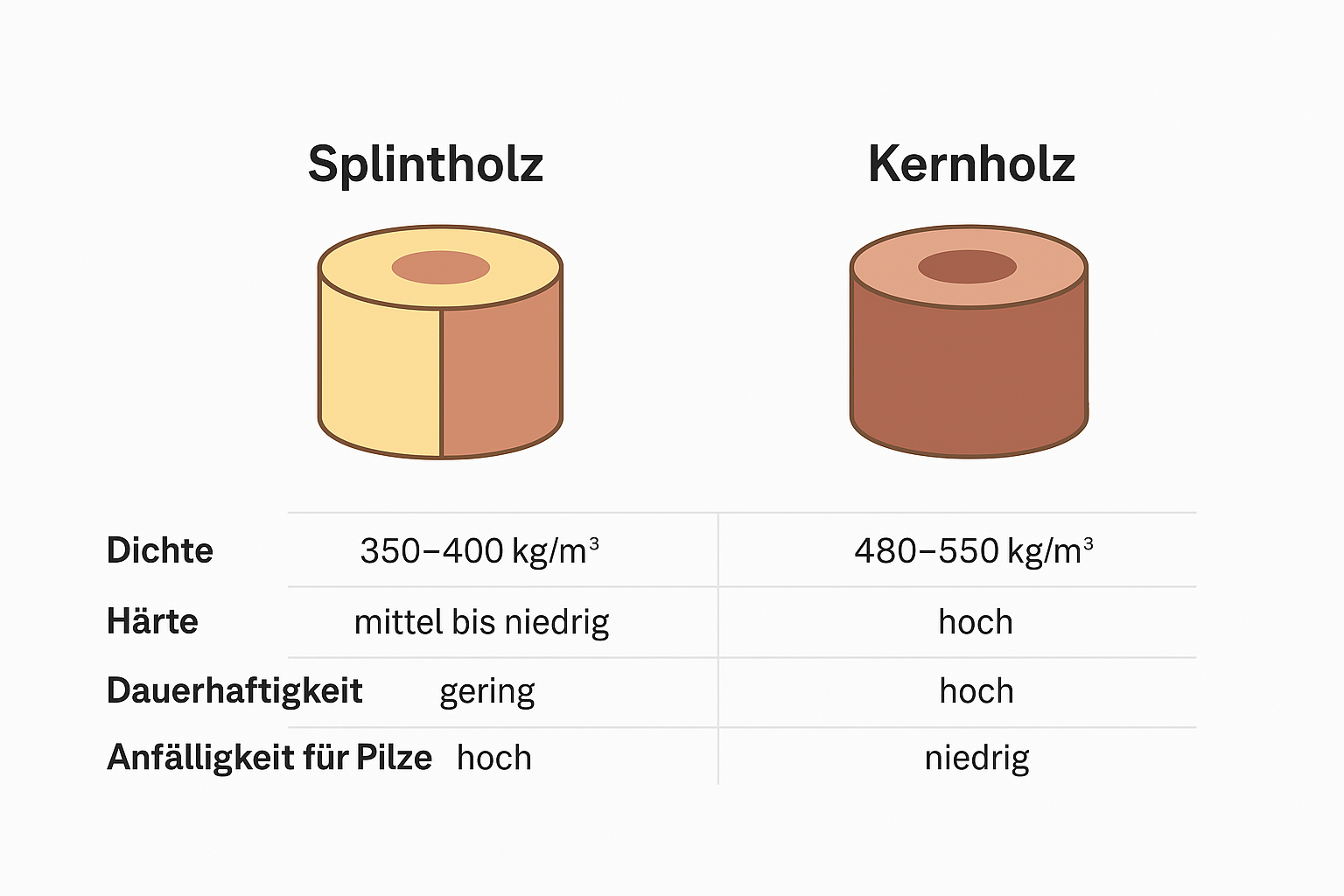

Nicht zuletzt spielt die Holznutzung eine zentrale Rolle. Die Douglasie liefert hochwertiges, langlebiges Bauholz, das Beton und Stahl ersetzen kann. Gerade in einer strukturschwachen Region wie der Eifel ist dies kein Makel, sondern ein ökologischer Vorteil. Regional erzeugtes Holz mit hoher CO₂-Bindung ist aktiver Klimaschutz – und weit sinnvoller, als Holzimporte aus fragwürdigen Quellen oder energieintensive Ersatzmaterialien.

Die pauschale Verteufelung der Douglasie verkennt somit den Kern des Problems: Nicht die Baumart entscheidet über ökologische Qualität, sondern die Art der Bewirtschaftung. In der Eifel zeigt sich, dass eine klug eingesetzte Douglasie Teil einer nachhaltigen, stabilen und artenreichen Waldzukunft sein kann. Sie ist kein Symbol industrieller Ausbeutung, sondern ein Werkzeug – und wie jedes Werkzeug kann sie verantwortungsvoll oder falsch eingesetzt werden.

Wer der Eifel wirklich helfen will, sollte weniger über ideologische Reinheit sprechen und mehr über resiliente, vielfältige und nutzbare Wälder, die den kommenden Jahrzehnten standhalten. Die Douglasie ist dabei kein Feind, sondern ein Verbündeter.